L’Accordo di Parigi non va più solo rispettato, ma superato. Su tutti i fronti, dai finanziamenti ai Paesi poveri, per i quali il fallimento della Cop 26 sarebbe una condanna a morte, alla soglia massima per il riscaldamento globale, fino alla chiusura delle centrali a carbone, il combustibile fossile più inquinante. Ma le prime due giornate della Cop 26 non bastano a rendere più chiara la situazione. Di certo l’Accordo di Parigi non potrà essere superato da 197 Paesi, ossia tutte le parti che hanno firmato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), ma almeno dovrebbe farlo chi ha le risorse per poter invertire rotta oggi. Al World Leaders Summit, cerimonia di apertura della seconda giornata della Cop 26, il primo ministro britannico Boris Johnson ricorda la sua presenza a Parigi “quando convenimmo sulle emissioni zero”, spiegando che le promesse di allora rischiano di essere un ‘bla bla bla’: “La collera del mondo sarebbe incontenibile”. Al summit si parla dei principali temi su cui andare oltre, “anche oltre il G20” aggiunge il premier italiano, Mario Draghi, secondo cui “i soldi non sono un problema, vanno spesi bene e velocemente”. E così puntare a restare sotto 1,5° C di riscaldamento ma, precisa il premier francese Emmanuel Macron, rendendo “questo obiettivo credibile”.

RESTANO GLI OSTACOLI – Non sarà per nulla facile, visto che non è stato neppure raggiunto l’accordo tra i Paesi del G20 sulle zero emissioni nette al 2050 e se alla Cop 26, Narendra Modi, primo ministro di un Paese strategico come l’India, alla fine dichiara di puntare a quel target per il 2070 (ma anche che entro il 2030, il Paese otterrà metà della sua energia da fonti rinnovabili). Come sottolineato da Draghi “si parla di Paesi in una differente fase della loro storia economica”. Nel discorso scritto inviato in Scozia, invece, il presidente cinese Xi Jinping, assente al vertice, non prende nuovi impegni di rilievo: Pechino resta al 2060, come Indonesia, Russia e Arabia Saudita, ma invita tutti gli Stati a “mantenere le loro promesse, formulare visioni e obiettivi realistici e fare del loro meglio per promuovere l’attuazione di misure contro il cambiamento climatico in linea con quelle che sono le condizioni di ciascuna nazione”. Messaggio chiaro. “Indubbiamente ci sono comportanti poco coerenti e questo indebolisce la posizione dei Paesi virtuosi” commenta Draghi, raccontando che l’India, però, “al G20 ha molto aiutato”. E dice: “Non credo si ottenga molto indicando Paesi colpevoli e innocenti. Gli innocenti sono pochissimi e i colpevoli tantissimi”. Ha infine aggiunto che la “diplomazia dello scontro non serve”.

L’IMPEGNO DEI 100 MILIARDI NON BASTA – Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sottolinea che “l’impegno di 100 miliardi di dollari all’anno di finanziamento del clima a sostegno dei paesi in via di sviluppo deve diventare una realtà”. Finora non è stato così, i Paesi del G20 si sono appena impegnati per l’obiettivo già mancato nel 2020. Ma oggi questo non basta: “I paesi in via di sviluppo hanno bisogno di risorse molto maggiori per combattere il Covid-19, costruire resilienza e perseguire uno sviluppo sostenibile”. È anche una questione di fiducia verso le economie forti, finora inadempienti. Draghi ricorda che l’Italia triplicherà il suo contributo, arrivando a 7 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, per aiutare i paesi vulnerabili, attivando i Diritti speciali di prelievo (SDRs) attraverso il Fondo monetario internazionale per contribuire alla promessa dei 100 miliardi. E anticipa l’imminente annuncio da parte del ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani (alla Cop con lui) di “un’iniziativa ambiziosa da parte dell’Italia”.

LA CONDANNA A MORTE – Quello dei finanziamenti ai Paesi più poveri è davvero un punto cruciale. “Il cambiamento climatico – sottolinea Draghi – ha gravi ripercussioni sulla pace e la sicurezza globali. Può esaurire le risorse naturali e aggravare le tensioni sociali, portare a nuovi flussi migratori e contribuire al terrorismo e alla criminalità organizzata. Il cambiamento climatico può dividerci”. E Guterres ricorda, a riguardo, che “il riscaldamento globale sta raggiungendo velocemente il punto di non ritorno. I piccoli stati insulari in via di sviluppo, e altri vulnerabili, lo stanno vivendo. Per loro, il fallimento (della Cop 26, ndr) non è una possibilità. Il fallimento è una condanna a morte”. Riguardo a questi investimenti, anche se il G20 “ha perso l’opportunità di rinvigorire l’obiettivo dei 100 miliardi di dollari all’anno che si sarebbe dovuto raggiungere già dallo scorso anno”, per l’Oxfam è positivo l’impegno dell’Italia. “Ma purché si tratti di risorse realmente aggiuntive e che non vadano a discapito di altri finanziamenti a sostegno dei paesi più vulnerabili”. Per Misha Maslennikov, policy advisor di Oxfam Italia sui dossier di giustizia fiscale “è necessario avviare il processo di creazione di un’organizzazione internazionale autonoma incaricata di supervisionare la ristrutturazione del debito”. Non è un caso che i più preoccupati per le sorti della Cop 26 e per come verrà gestito il nodo della fatidica soglia di 1,5°C di riscaldamento globale (che la scienza impone di non superare) siano proprio i Paesi più vulnerabili. Come dichiarato al Guardian da Gaston Browne, primo ministro di Antigua e Barbuda e presidente dell’Alleanza dei piccoli Stati insulari, che rappresenta 39 Paesi. “Per chi ha occhi per vedere, per chi ha orecchie per ascoltare, per chi ha cuore per sentire, abbiamo bisogno di 1,5°C. Due gradi sono una condanna a morte per il popolo di Barbuda, di Antigua, delle Maldive, della Dominica, del Kenya e del Mozambico, e per il popolo di Samoa e delle Barbados” spiega Mia Mottley, il primo ministro delle Barbados che, nel suo discorso alla Cop 26, facendo notare l’assenza al vertice di “alcune delle figure necessarie”.

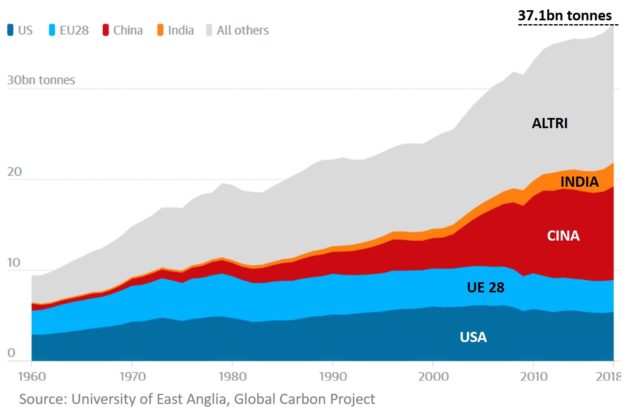

CHI MANCA E COSA MANCA – Chiaro il riferimento al premier russo Vladimir Putin, a presidente brasiliano Jair Bolsonaro (accusato dagli attivisti che hanno esortato i delegati della Cop 26 a non fidarsi delle sue promesse, ndr) e al presidente cinese Xi Jinping. “I nostri popoli ci stanno guardando, dobbiamo davvero lasciare la Scozia senza i risultati che servono? Davvero alcuni leader presenti credono di poter sopravvivere da soli? Non hanno imparato nulla dalla pandemia?” chiede Mia Mottley, ricordando che le banche centrali dei Paesi più ricchi hanno speso 25 bilioni di dollari per il ‘Quantitative Easing’ negli ultimi 13 anni. “Serve un aumento annuo dei diritti speciali di prelievo di 500 miliardi di dollari all’anno per 20 anni, messi in un trust, per finanziare la transizione: questo è il vero gap che va colmato, non i 50 mld proposti per l’adattamento climatico. E se 500 miliardi vi sembrano tanti, indovinate un po’, è solo il 2% di quanto speso per il Quantitative Easing”. Da Pechino, nel frattempo, arriva una risposta piccata rispetto alla delusione espressa dal presidente Usa, Joe Biden, per la mancanza di ambizione della Cina. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ricorda che negli ultimi 200 anni di industrializzazione i Paesi sviluppati hanno avuto “una responsabilità ineludibile sulle emissioni di gas serra”, che “storicamente gli Stati Uniti si sono rifiutati di ratificare il Protocollo di Kyoto e si sono ritirati dall’Accordo di Parigi, minando gravemente la fiducia e l’efficacia della cooperazione globale nell’affrontare il cambiamento climatico” e che “le emissioni cumulative pro capite storiche Usa sono otto volte quelle della Cina”.

SU COSA E COME INVESTIRE – Di fatto, nel suo intervento, il presidente Joe Biden chiede scusa per la decisione del suo predecessore, Donald Trump, di uscire dall’Accordo di Parigi: “Gli Usa non sono solo tornati al tavolo, ma guidano con l’esempio. Dobbiamo investire nell’energia pulita ed è quello che faremo, riducendo le emissioni entro il 2030”. Il primo ministro Boris Johnson aggiunge: “Abbiamo le tecnologie, le idee” e anche i finanziamenti ci sono “decine di trilioni, per disinnescare la bomba”. Si può, per esempio, dire basta alle centrali a carbone: “Entro il 2030 per i paesi ricchi, entro il 2040 per gli altri. Se aspettiamo sarà più costoso”. Per ora il G20 si è impegnato a interrompere entro la fine di quest’anno il finanziamento di nuove centrali a carbone all’estero, decisione che per diversi Paesi (Cina compresa) era già stata annunciata. In queste ore diverse organizzazioni hanno espresso comunque delusione per la mancanza di un analogo impegno sul versante interno e per l’eliminazione graduale di altri combustibili fossili. “Ciò significa – sottolinea l’Oxfam – che dannose centrali a carbone possono essere costruite per altri dieci anni”. Draghi spiega che è necessario puntare sulle rinnovabili “in particolare sviluppando nuove batterie e andando oltre l’attuale tecnologia al litio” ma ne sottolinea “i limiti” che potrebbero non fare raggiungere i target al 2030 e al 2050. Quindi “dobbiamo iniziare a sviluppare alternative praticabili” e, nel frattempo, “dobbiamo investire in tecnologie innovative per la cattura del carbonio”. Globalmente “il denaro può non essere più un vincolo se portiamo dalla nostra parte il settore privato – dice – vorrei davvero invitare tutte le banche multilaterali di sviluppo e la Banca Mondiale, che oggi fa molto poco sul clima, ad impegnarsi seriamente nella condivisione dei rischi con il settore privato”.

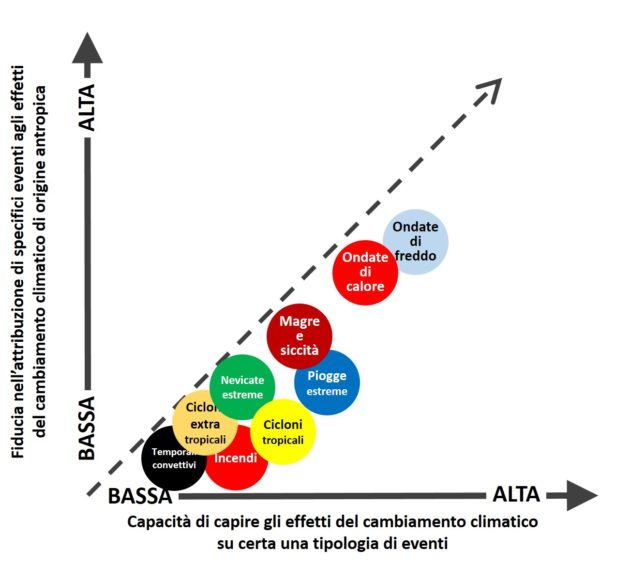

UNA CORSA CONTRO IL TEMPO – Ma pur trovando il denaro, ciò che manca è il tempo. Inger Andersen, direttore esecutivo dell’Unep, il Programma delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico, ha spiegato che “per avere una possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, il mondo ha otto anni per ridurre le emissioni annuali di ulteriori 28 gigatonnellate di CO2 equivalente, oltre a quanto promesso negli Ndc aggiornati e in altri impegni per il 2030. Significa quasi dimezzare le emissioni di gas serra. Cosa ne pensano i ricercatori? Secondo un sondaggio condotto dalla rivista Nature fra 233 ricercatori che fanno parte del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), solo il 4% di loro crede che sia possibile restare sotto 1,5° C, mentre il 20% si aspetta che i Paesi della Cop 26 riescano a limitare a 2 gradi o meno l’aumento della temperatura. Ma, come ribadito, è una condanna a morte.

L’articolo L’impegno di Biden, i tempi lunghi di India, Cina e Russia, la realpolitik di Draghi: alla Cop26 si allarga il divario tra i Paesi sull’obiettivo delle emissioni zero proviene da Il Fatto Quotidiano.

– Leggi